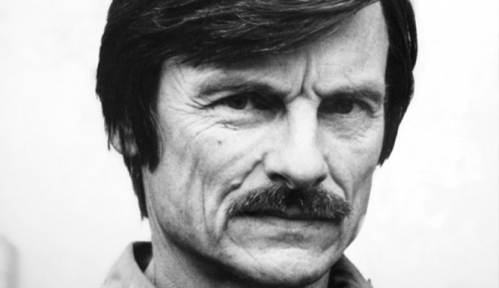

Ingmar Bergman escribió en su autobiografía: “Cuando el cine no es documento, es sueño. Por eso Tarkovski es el más grande de todos.” Las palabras del director sueco no hacían referencia únicamente a un cineasta, hablaban de un filósofo, un hombre de arte que se pensó a sí mismo y nos pensó a nosotros a través de sus películas.

Andrei Tarkovski, que nació cuando Rusia formaba parte de la Unión Soviética, desde el comienzo intentó distanciarse de los parámetros que había asentado el realismo socialista. Y cuando en su primera película La infancia de Iván (1962) el joven Tarkovski se vio incentivado por los tiempos a imprimir un carácter propagandístico a su obra, lo hizo introduciendo los rasgos que serían la esencia de su cine maduro: un ritmo pausado y reflexivo; el papel dominante del agua, del fuego, de la tierra y del aire; los largos planos secuencia y el recurso de una bellísima selección musical que actuó como un personaje agregado de la historia.

Si Bergman dedicó buena parte de su extensa obra a cuestionar la existencia de Dios, Tarkovski no solo no la puso en duda sino que se atrevió a reflejar sus creencias con la fe que a su juicio han perdido los hombres y desafiando a un país que no toleraba más religión que el comunismo. De ahí que Roger Ebert, analizando el final de Andrei Rublev (1966), afirmara: “Cuando la campana suena, lo que escuchamos es el sonido de la fe de Tarkovski”. A pesar de la admiración internacional que comenzaba a despertar su figura, el gobierno soviético se sentía incómodo con las aspiraciones artísticas de uno de sus directores con más proyección. Por ello, con el fin de apaciguar los ánimos, en plena carrera espacial Solaris (1972) se vendió al mundo como la respuesta del Este a 2001: Una odisea del espacio (1968), del estadounidense Stanley Kubrick. Aunque ambos maestros recurrieron al género ciencia ficción para transcenderlo como no se ha vuelto a hacer, no hay evidencias que inviten a pensar que el objetivo del director ruso fuera el mismo que perseguía el Politburó.

Tan es así que Tarkovski osó revisar la teoría del montaje de Sergei Eisenstein, una de las figuras capitales del cine y de la propaganda soviética. Para el autor de El acorazado Potemkin (1925) el montaje constituía el elemento más importante en la construcción de una película porque servía de herramienta para manejar deliberadamente la conciencia del espectador, mientras que Tarkovski repuso: “El montaje coordina planos, estructura el organismo vivo de la película en cuyas venas bulle con una presión rítmicamente variable el tiempo, que garantiza su vida.” Esta concepción artística del montaje se puso de manifiesto especialmente en El espejo (1975), una compleja obra autobiográfica donde la dificultad para encontrar una estructura idónea estuvo a punto de acabar con la paciencia del equipo y casi dio al traste con el proyecto.

La presión desde ese momento se agudizó más que nunca. Tarkovski amagó con abandonar la dirección y solo el apoyo epistolar masivo de sus seguidores le hizo cambiar de idea. Por eso Tarkovski tardó cuatro años en rodar la que sería su última película en territorio soviético: Stalker (1979), con la que retomó la ciencia ficción para elaborar una nueva reflexión filosófica. Allí nos invitaba a pensar en nuestras aspiraciones vitales mientras una voz en off recitaba:

Andrei Tarkovski, que nació cuando Rusia formaba parte de la Unión Soviética, desde el comienzo intentó distanciarse de los parámetros que había asentado el realismo socialista. Y cuando en su primera película La infancia de Iván (1962) el joven Tarkovski se vio incentivado por los tiempos a imprimir un carácter propagandístico a su obra, lo hizo introduciendo los rasgos que serían la esencia de su cine maduro: un ritmo pausado y reflexivo; el papel dominante del agua, del fuego, de la tierra y del aire; los largos planos secuencia y el recurso de una bellísima selección musical que actuó como un personaje agregado de la historia.

Si Bergman dedicó buena parte de su extensa obra a cuestionar la existencia de Dios, Tarkovski no solo no la puso en duda sino que se atrevió a reflejar sus creencias con la fe que a su juicio han perdido los hombres y desafiando a un país que no toleraba más religión que el comunismo. De ahí que Roger Ebert, analizando el final de Andrei Rublev (1966), afirmara: “Cuando la campana suena, lo que escuchamos es el sonido de la fe de Tarkovski”. A pesar de la admiración internacional que comenzaba a despertar su figura, el gobierno soviético se sentía incómodo con las aspiraciones artísticas de uno de sus directores con más proyección. Por ello, con el fin de apaciguar los ánimos, en plena carrera espacial Solaris (1972) se vendió al mundo como la respuesta del Este a 2001: Una odisea del espacio (1968), del estadounidense Stanley Kubrick. Aunque ambos maestros recurrieron al género ciencia ficción para transcenderlo como no se ha vuelto a hacer, no hay evidencias que inviten a pensar que el objetivo del director ruso fuera el mismo que perseguía el Politburó.

Tan es así que Tarkovski osó revisar la teoría del montaje de Sergei Eisenstein, una de las figuras capitales del cine y de la propaganda soviética. Para el autor de El acorazado Potemkin (1925) el montaje constituía el elemento más importante en la construcción de una película porque servía de herramienta para manejar deliberadamente la conciencia del espectador, mientras que Tarkovski repuso: “El montaje coordina planos, estructura el organismo vivo de la película en cuyas venas bulle con una presión rítmicamente variable el tiempo, que garantiza su vida.” Esta concepción artística del montaje se puso de manifiesto especialmente en El espejo (1975), una compleja obra autobiográfica donde la dificultad para encontrar una estructura idónea estuvo a punto de acabar con la paciencia del equipo y casi dio al traste con el proyecto.

La presión desde ese momento se agudizó más que nunca. Tarkovski amagó con abandonar la dirección y solo el apoyo epistolar masivo de sus seguidores le hizo cambiar de idea. Por eso Tarkovski tardó cuatro años en rodar la que sería su última película en territorio soviético: Stalker (1979), con la que retomó la ciencia ficción para elaborar una nueva reflexión filosófica. Allí nos invitaba a pensar en nuestras aspiraciones vitales mientras una voz en off recitaba:

“Cuando el hombre nace, es débil y flexible.

Cuando muere es duro, como el árbol viejo.

La dureza y la fuerza son amigas de la muerte.

La agilidad y la debilidad indican la frescura del ser.

Por eso, nunca triunfará lo que se endurece.”

A pesar de que la Guerra Fría entraba en una fase de menor crispación, Tarkovski aceptó una propuesta para rodar en Italia, cansado del hostigamiento al que le seguían sometiendo las autoridades comunistas: “mis películas resultaban fatídicamente extrañas a los organismos soviéticos”, escribió con posterioridad. Fruto de este viaje resultó Nostalghia (1983), una obra “que es profundamente rusa” donde el cineasta abordaba la historia de un ucraniano que, como él, también emigró a Italia para trabajar: el compositor Pavel Sosnovski.

Aunque contaba con la autorización soviética para grabar en el extranjero, Tarkovski convocó una rueda de prensa histórica en Milán; era el verano de 1984 y allí confirmó su voluntad de no regresar a su país persuadido por las dificultades que encontraría para seguir trabajando. Acto seguido se desplazó hasta Suecia, donde se rodearía de varios colaboradores de su admirado Ingmar Bergman, ya por entonces jubilado del cine.

Sacrificio (1986) fue su obra testamentaria. A mitad del rodaje le detectaron un cáncer que en 1986 acabó con su vida cuando contaba cincuenta y cuatro años. Chris Marker recogió en el documental Un día en la vida de Andrei Arsenevitch (2000) los últimos meses del cineasta ruso, que seguía dirigiendo el montaje de su obra mientras yacía en la cama de un hospital de París cada vez más débil. En su funeral un violinista entonó a Johann Sebastian Bach, tan presente en las obras que hizo en vida. Ángel Fernández-Santos lo llamó “el último de los poetas trágicos” el mismo día que su familia lo enterraba en un cementerio parisino, lejos de la Unión Soviética que un día le obligó a exiliarse.

Referencias:

BERGMAN, Ingmar: Linterna mágica; Barcelona, Tusquets, 2007; p. 84.

EBERT, Roger: Las grandes películas: 200 películas imprescindibles de la historia del cine; Barcelona; Robin Book; 2010; p. 772.

TARKOVSKI, Andrei: Esculpir en el tiempo; Madrid; RIALP; 2005; pp. 140, 225 y 226.

FERNÁNDEZ-SANTOS: Ángel: “Andrei Tarkovski, el último poeta trágico del cine, murió ayer en París”; El País; 30 de diciembre de 1986.

Dejar un comentario